★こんな先生方にオススメ★

・修学旅行を探究的な学びの一つとして考えたい先生方

・教科横断的な探究学習に興味がある先生方

・探究的な学びに対して漠然とした不安を感じている先生方

東京都調布市に位置する晃華学園中学校高等学校は、中高一貫の女子校です。

「ライフガイダンス」という理念に基づいた「人生を豊かにするための教育」を目指す同校では、生涯を通してゴールを探す力や、先を見据えた生きる力を身につけることを大切にしています。

そのため同校には、自分で問いを繰り返していくような、まさに探究的な学びが“文化”として根付いていました。

現在も、探究を推進するための特別なチームを設けるわけではなく、先生がそれぞれの学年に適した探究的な“仕掛け”を行っていくというスタイルを続けていることも特徴的です。

今回は、特に同校の修学旅行を探究的視点からブラッシュアップする林美幸先生と、探究教材導入を進めた安東峰雄先生にお話を伺い、探究的な学びのヒントを探りました。

お二人の経験から得た、探究学習へのアドバイスにも注目です。

先導するのは「先生」! 学びの場としての修学旅行とは

代表的な学校行事の一つに、修学旅行があります。

中学校や高等学校での代表的な修学旅行の行き先としては、京都や奈良、沖縄などが挙げられます。

しかし、その行き先の決め方も、現地での訪問先も定例化している場合があるのではないでしょうか。

晃華学園では、修学旅行での学びがただの調べ学習にならないように組み立てられます。

2年次に沖縄県を訪れますが、そこには深い学びをぜひ体感してほしいから連れていきたいという想いが込められています。

それは、沖縄県での見学先や体験の選択にもつながっており、単なる歴史学習にとどまらないような、生徒自身の力になる学びが根底になっています。

「糸数アブチラガマ」や「斎場御嶽(せーふぁうたき)」のような、修学旅行としてはマイナーとも言える場所を選ぶのも、そこに生徒に学ばせたいことがあるからです。

「まずは先生が”主体性”をもって動かないと、うまくいかない」という林先生。

たとえ中心地から離れていても、足元が悪くても、そこで学ばせたい強い先生の意志があるから、連れていくといいます。

修学旅行がただの観光旅行ではなく、きちんと“修学”できる旅行になるように設計されていることがよくわかります。

11月の修学旅行に向けて じっくり1学期から事前学習を

晃華学園では、修学旅行に向けての「事前学習」を丁寧に行うことも特徴的です。

高校2年生の4月、まずは沖縄県の地理的な位置を確認するところからはじめて、冬の修学旅行に備えます。

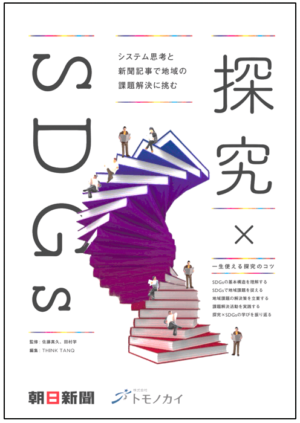

事前学習の一環として導入されているのは『探究×SDGs ”地域の課題”解決のコツ』です。

本教材は、地域の課題解決にフォーカスした探究的な学びが体系的に学べる教材です。

地域の魅力や課題に着目し、その解決策を探っていくことで、物事を探究的に学ぶプロセスが身につきます。

生徒たちの住む地域や、学校の所在する地域ではもちろんのこと、晃華学園のように修学旅行の行き先という地域にも応用できます。

事前学習時に、単に旅行先としての観光地や名所を調べるだけでなく、その地域全体の魅力や課題まで考えてみる。

こうした立体的な学びの展開により、修学旅行はただの観光で終わらず、生徒の学びが深まる機会になるといえます。

テーマは与えない 生徒自身の「好き」を突き詰める

晃華学園では、修学旅行の事前学習の中で調べ学習も行います。

しかし、調べれば分かるような情報ではなく「生徒それぞれが“好きなテーマ”で調べる」というのが、同校の特徴です。

テーマをあえて先生から指定するのでなく、本当に生徒の好きなテーマで調べるため、

生徒自身は楽しみながらも、それぞれが「熱意」を持って取り組むといいます。

「出来上がった成果物のクオリティよりも、“みんなにこれだけは伝えたい!”という“熱意”が伝わるかで評価する」という林先生。

自分の好きや興味・関心を突き詰めるその「熱意」を見ている、と生徒たちにはっきり伝えることで、各々が真剣に自身のテーマに取り組むのだそう。

みんな真剣だからこそ、自分の考えを思いっきり書いても、誰も否定しません。

こうして自分の好きや興味・関心を突き詰めて強まるのは「もっと知りたい!」という気持ちです。

この前向きな学びへの意欲は、今後の進路選択にもつながります。

もっと学びたいという生徒の意欲は、高校を卒業してからその先で突き詰めていけるという意識を高め、それが自分の将来について真剣に向き合うことにつながっているからです。

学校教育全般で模範解答が当たり前に存在する中、自分だけの答えをずっと探り続けることができるのが、探究的な学びの面白いところではないでしょうか。

また、晃華学園の修学旅行は、移動中にも、食事の場にも学びの仕掛けが散りばめられています。

生徒たちは、バスの車窓から見える景色にも、沖縄の郷土料理の背景にも、常に“アンテナ”を張って学びの種を見つけます。

事前学習からはじまり、その当日にも、そして旅行後にも学びに満ちた晃華学園の修学旅行は、探究活動の一環として非常に参考になる事例なのではないでしょうか。

“日常”から探究的な学びを

探究的な学びは、「総合的な探究の時間」の中だけで学ぶものではありません。

そもそも探究学習自体が、生徒の成長にフォーカスしていくものであるため、「決まった枠組みにはとらわれない」という意識が重要になります。

そのため、探究的な学びを「一つの授業内だけ」で完結させることを目指す必要はもちろんありません。どんな教科の授業でも、授業外の時間でさえも、探究的な学びの場は創出できます。

また、枠組みにとらわれないという意味では、教材の使い方にも決まりはないといえます。あくまで教材の利用は、探究学習の目的を達成する手段の一つであり、最初から最後まで丸々使う必要もありません。

手段が目的となってしまうと、最終的に求める目標を見誤ってしまう危険性さえあります。

晃華学園では導入した『探究×SDGs “地域の課題”解決のコツ』を最初から最後まで使うのではなく、自校の探究計画の中で必要な部分のみ使うようにしていると安東先生。

例えば同校では、本教材に用意されている4つのステップのうち、1と2の部分に重点を置いて使用しているそうです。そのため、場合によっては3と4を省略することもあるといいます。

自分の学校の生徒に合わせて、探究的な学びのための手立てを色々と考えること自体を先生側も積極的に行っていることがわかります。

晃華学園の先生方に共通しているのは「生徒の人生を豊かにしたい」という想いです。

そのための手段は、それぞれの先生に委ねられています。

最終的に目指す目標を学校内で共通認識とした上で、その手段はそれぞれ先生が工夫していく体制づくりは、今後教育が目指していくべきことなのかもしれません。

教科横断的な学びもできる

形式にとらわれない探究学習は、教科の垣根も超えることができます。

「地理科と家庭科のコラボレーションをするのも面白いですよ」と言うのは安東先生。

例えば、中国の四大料理(四川・広東・北京・上海)を比べてみる。

すべて中国料理ではありますが、その味付けや見た目の特徴は、それぞれ異なります。

そこから「なぜ違うのか?」「どう違うのか?」といった探究の切り口が見つかります。

そうして違いや共通点を探究してみると、歴史や民族など、また新しい探究の切り口が見つかります。

地理科での学びを深めていくと、家庭科や理科といった他教科ともつながる探究的な学びの実例でした。

こうした教科横断的な学びの機会は、職員室での会話がきっかけになることもあるのだそう。日常での先生同士のコミュニケーションや問題意識の共有は、大切になりそうです。

総括

本記事ではここまで、晃華学園における修学旅行を中心に、探究的な学びに着目してきました。

安東先生は、探究的な学びを深めていくコツの一つに「成果を求めない」ことを挙げています。

私立・公立関係なく、高校は3年間という限られた時間です。

その中で、たとえ良い論文を完成させることができたとしても、そこで終わってしまってはあまり意味がありません。

だからこそ晃華学園では、探究における成果よりも、そこに至るまでの「プロセス」を大切にしているのです。

あわせて、安東先生は「大きいサイクルを一度だけ回すより、小さいサイクルを何度も回すことを大切にしている」と言います。

「課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現」という探究のサイクルを、日常の生活の中でも繰り返し回していくことで、生徒の探究的な思考力が着実に養われていきます。

いきなり壮大なテーマについて完成させることを目指すのではなく、まずは少しずつでも実践を繰り返し、探究のプロセスを身につけていくことが重要なのではないでしょうか。

また、安東先生、林先生がどちらも大切にしていたのは、先生側、生徒側それぞれの「熱意」でした。

先生方の熱意は、生徒にもしっかりと伝わります。

そして生徒に伝播した熱意は、自分自身でどんどん探究に取り組む力になります。

そのための工夫として、林先生は「先生が探究学習をセッティングしすぎない」ことを挙げました。

始まりから終わりまでのすべてを決め切らず、ある程度は生徒の“自走”に任せてみてもよいのかもしれません。

生徒自身の熱意を大切にしながら、先生自身も主体的に取り組むことを意識してみることが重要ですね。

先生方の工夫次第では、どんな学校であっても可能性は広がります。

ぜひ晃華学園における探究的な学びへの考え方を参考にしてみてはいかがでしょうか。

※掲載内容は取材時点(2021年11月)ものです。

◇ ◇ ◇

今後も、探究的な学習においてお悩みの先生方のお役に立てるよう、様々な角度から取材を行い、事例を紹介して参ります。

<晃華学園中学校高等学校にご導入いただいている教材>

『探究×SDGs 地域課題解決のコツ』

『探究×SDGs “地域の課題”解決のコツ』ご紹介ページはこちら

>>>これまでの事例取材記事はこちらよりご覧いただけます!<<<

(執筆:佐瀬友香/トモノカイ)