★こんな先生方におすすめ★

・中学生から探究学習に取り組んでみたいと考えている先生方

・これから本格的に始まる探究的な学びに不安を感じる先生方

・探究の実践を通じて生徒にどんな力が身につくのか気になる先生方

東京都八王子市の自然溢れる地に、明治大学付属中野八王子中学校はあります。

70,000坪を超える広大な敷地の中で、生徒たちは日々学んでいます。

中野八王子中学校の探究実践歴は現在2年目。中学生でありながらも、実践に重きを置いた本格的な探究学習が特徴です。

今回は、同校の探究をリードする総合学習検討委員会の保田智先生、椙原貴文先生より、中学生から始める探究学習の楽しさや面白さを伺いました。

トモノカイの探究教材を活用した授業はすべてこの二人が担う。

※撮影時のみマスクを外しています。

教材活用で、中学生のうちから探究の基礎を養う

中野八王子中学校では、3年生になると探究学習の一環として卒業論文を制作します。

テーマの設定は、生徒自身の興味、関心に任されています。文系・理系などにもとらわれないため、生徒たちはK-POPやペットなど実に多種多様なテーマに取り組んでいます。

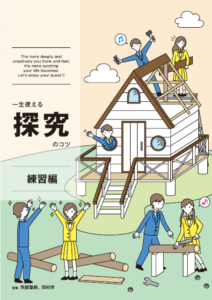

その論文制作の準備をするためにと、2年生から導入されているのが『一生使える探究のコツ ~練習編~』です。

(旧:『一生使える探究のコツ 思考の手引き ~整理・分析編~』)

「中学生でも、探究の基礎的な力を身につけられるような教材を探していた」という保田先生。

難しすぎないシンプルな構成で探究の基礎が学べる本教材は、中学生からの探究学習にも安心して利用できているといいます。

さらに、身につけたいスキルごとにワークを設けている本教材。題材も身近なことや想像性の高い例を多く取り上げています。実践を通じて楽しみながら理解ができるという点が、中学生にもおすすめなポイントです。

また「教材を利用すると、指導をしていく上で無意識に行っていたことが意識化される」と言うのは椙原先生。

教材は生徒だけでなく、先生にとっても学びとなることがあるようです。

現在も試行錯誤を重ねているという保田先生と椙原先生。

教材を利用した指導を行うのも、現在は二人だけとのことですが、今後は総合学習検討委員会に属する他の先生方とも協力しながら、高校での探究にも本格実施に向けていっそう取り組んでいくようです。

中学校のうちから探究における基礎が身についているため、高校での探究学習ではさらに大きな可能性が生まれそうですね。

探究の実践を通じてつく力は、生徒の「殻」を破るきっかけに?

探究的な学びとは、「答えのない問いに向き合うこと」であるといえます。

そして、これは一人だけで行えばよいものではありません。

生徒同士での意見交換やグループワークなどを通して、他者に自分の思いを伝えることで、より個人の考えを形成していくプロセスが重要になります。

こうした状況において、自身の考えや意見を伝えることに抵抗を持ってしまっては、なかなか次のステップに進むことは難しくなってしまいます。

だからこそ椙原先生は、「探究的な学びで、“発信する力”が身につく」と考えています。

だからこそ、できるだけ発信の機会を設けることで、生徒に自信を持ってもらいたいと語る。

なぜなら、探究学習の中で行うことの多い論文やグループワークは「他者へ発信することではじめて進む」から。

実践を通じて、着実に生徒たちの「発信する力」は身につくでしょう。

また、「たとえ失敗したとしても、生徒たちの経験になる」とも話す椙原先生。

結果の良し悪しにとらわれるのではなく、「発信する機会を繰り返し経験すること自体が生徒の自信につながる」という考えは、非常に納得ができます。

生徒一人ひとりの経験こそが、これから生きていく上での自信となり、力となっていくのですね。

一方で保田先生は、探究的な学びが「知らず知らずのうちに出来上がってしまった生徒の”殻“を破るのではないか」と期待しているといいます。

これまでの学校教育は、課題にあらかじめ答えが用意されていて、それを見つけるようなスタイルが主流でした。

強固な信頼関係で結ばれている二人は、探究への向き合い方もどこか似ている。

そのためか、中野八王子中学校の生徒にも、自分で考えた結果を答えとする場面でも、どこかで答えを求めてしまうような消極的な姿勢が見られたといいます。

こうした機会が多くなると、徐々に見えない「殻」が生まれてしまう場合もあるかもしれません。

一方で、「総合的な探究の時間」のように学校で行われる探究的な学びは、自ら答えを探しに行くものです。

他者と積極的に交流し、自分なりの答えを探していく経験を繰り返すことで実践を重ねていくことこそ、生徒たちの「殻」を破るきっかけとなるのではないでしょうか。

意外な発見が面白い! 先生も一緒に楽しんで

保田先生、椙原先生に探究学習の魅力を問うと二人に共通していたのは、「探究の実践で見えてくる生徒の“意外な一面”が面白くて楽しいこと」でした。

社会科の担当教員でもある椙原先生は、夏期講習の一環で、探究的な活動を行いました。

今起こっている社会問題から一つ、生徒それぞれがテーマを選んで、それについてプレゼンをするという取り組みです。

ワークを進めていく中で椙原先生は、「そこに気づくんだ!」と生徒一人ひとりの目のつけどころに驚かされたとのことでした。

「普段の授業では見えてこない生徒の着眼点がわかるのが、新鮮で面白い」と椙原先生が言うように、探究的な学びにおいては生徒の意外な一面が見えるのは大きな魅力といえましょう。

加えて、保田先生は「まだ分かっていなかった生徒の“個性”も見えてくることも面白い」と探究学習の魅力を語ります。

これからの探究学習に意気込みを語る保田智先生。

どんなテーマに着目するか、どんな風に思考を巡らせていくか、どんな形に資料をまとめるか、探究学習は十人十色です。そこに絶対解はないからこそ、一人ひとりの個性と直結しているとも考えられます。

そのため保田先生は、実際の活動の中で見えてくる生徒の“個性”を楽しんでいるのだといいます。

これまで気づかなかった生徒たちの意外な個性にも出会えるのは、まさに探究学習の醍醐味でしょう。

また、一人ひとりのもつ個性は、生徒自身も自覚していなかった自分への発見にもつながります。

自らが思ってもいなかったような意外な個性が見つかると、キャリアや進路への可能性や選択肢も増えるかもしれません。

これから本格的に探究的な学びを進めていく先生方は、ぜひ子どもたちの“意外な一面”を楽しみながら取り組んでみてはいかがでしょうか。

総括

中野八王子中学校では、保田先生、椙原先生の二人がまさに探究学習をリードしている真っ最中。この段階では、不安や悩みもきっと多いのではないかと筆者は考えていました。

しかし、二人の答えは正反対。むしろ探究が楽しくて仕方ないと言うのです。

先生自身が探究そのものを楽しんでいることは、まさにこれまでに述べてきた通りです。

その背景には、探究が生徒に与える様々な力を、先生方が確信しているからなのだと感じています。

そしてその根底には、プレゼンやグループワークといった実践的な探究学習を通じて、先生方が体感した生徒の成長があるのではないでしょうか。

日頃から楽しんで探究的な学びに取り組んでいることがよくわかる。

最後に、これから本格的に探究学習をリードしていく先生方へ向けて「一緒にやろう、楽しいから!」と背中を押す一言をくれた保田先生。

教科の学習だけでは身につきにくい、生きる上で必要な力を育む探究的な学びを、先生方も一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。

※掲載内容は取材時点(2022年1月)のものです。

◇ ◇ ◇

今後も、探究的な学習においてお悩みの先生方のお役に立てるよう、様々な角度から取材を行い、事例を紹介してまいります。

<明治大学付属中野八王子中学校にご導入いただいている教材>

『一生使える探究のコツ ~練習編~』

(旧:『一生使える探究のコツ 思考の手引き ~整理・分析編~』)

トモノカイの探究教材『一生使える探究のコツ』シリーズご紹介ページはこちら

>>>これまでの事例取材記事はこちらよりご覧いただけます!<<<

(執筆:佐瀬友香/トモノカイ)