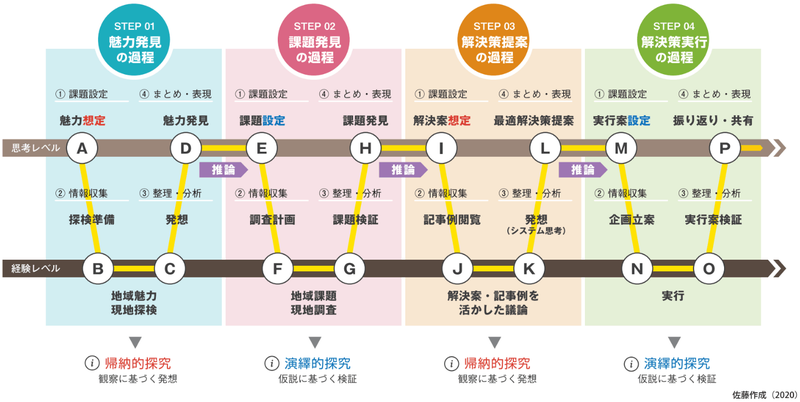

第一回の記事では、東京都市大学の佐藤真久教授に「探究の高度化・自律化」について解説していただきました。本記事では、そこで登場した「WW型問題解決モデル」における「STEP2 課題発見の過程」にフォーカスして解説をします。学校における事例もご紹介しますので、現場での「WW型問題解決モデル」実践例としてご参照いただければと存じます。

目次

- 探究テーマがうまく設定できない原因は、問いの見つけ方が身についていないから?

- 「良い問い」の条件と、先生が行えるサポートとは?

- 失敗してもいい。やりたいことを一生懸命やれたなら。

- <佐藤真久先生からのコメント>

- 総括

探究テーマがうまく設定できない原因は、問いの見つけ方が身についていないから?

「探究のテーマにしたいと思える課題が見つかりません」

探究活動を進めていくうえで重要となる、探究テーマの設定。

探究のプロセスにおける「課題設定」にあたる段階ですが、「自分が何を探究したいか分からない」「そもそも課題だと思うことがない」というような悩みも多い部分です。

本記事で扱うWW型問題解決モデルSTEP2「課題の発見」は、前回記事で取り上げたSTEP1の次にある段階ですが、この「課題設定」にもその考え方を応用することができます。

その成功事例として、今回は神戸大学附属中等教育学校で探究をリードする山本拓弥先生からのお話を紹介します。

同校で行われている課題研究には10年ほどの歴史がありますが、この取り組みは現在「Kobeプロジェクト」と呼ばれ、同校独自の探究活動として進められています。本取り組みでは、生徒が一人一つずつ、自分自身の興味や関心に基づいて課題を設定することが求められます。探究成果の発表内容から見えたのは、生徒が各自設定した課題は実に多様だということ。一人ひとりが自分の内面を見つめたうえで探究テーマを決め、活動に没頭できている様子がうかがえました。

そこで、まずは「Kobeプロジェクト」についてお話を伺ったうえ、課題設定の成功要因を探りました。

山本先生:

本校では、“Kobeプロジェクト”という課題研究を行っています。課題研究の入門として、1・2年生の段階でまずは探究の基礎をしっかり身につけたうえで、3〜6年生からは本格的に課題研究を進めていくという流れになっています。

1、2年生の基礎段階では、神戸の産業や歴史などを課題の大枠として設定したうえで、神戸の街で現地調査を行う、いわゆる地域探究的な取り組みが中心となります。あらかじめ提示した調査方法などに沿って、生徒たちはグループ単位で調査を進めていきます。

その中で重点を置いているのは、「問いは何なのか」「どういう根拠をもとにどんな結論を導くのか」というような、探究活動の段階を、順を追って踏んでいく指導です。活動のはじめの段階で丁寧に指導しておくことで、生徒に「探究を進めるには問いを立てることが必要だ」という意識が染みつきます。

いきなり課題を立てようとするのではなく、まずは“問いを見つける力”を身につけさせることで、自然に自分自身で課題設定ができるようにもっていく。それが、生徒一人ひとりがしっかりと考え抜けるベースとなっています。

資料とともに神戸大学附属中等教育学校の探究学習について説明してくれました

山本先生:

そうして基礎を固めたうえで、3〜6年生では、一人一つずつ自由にテーマを決めて、課題研究(Kobeプロジェクト)に取り組みます。3年、4年、5~6年で各1回ずつ計3回、テーマ設定から成果発表までのサイクルを回します。ちなみに、テーマは3回継続して問いを深めていくのもいいですし、各回で変えても良しとしていますので、前年と全く違うテーマを研究している生徒もいますよ。生徒の興味関心を一番大切にしていますので、あえて制限はしていません。

<テーマ例>

https://www.edu.kobe-u.ac.jp/kuss-top/education/kp/KP_2021_alltheme.pdf

2021年度論文タイトル一覧(神戸大学附属中等教育学校ホームページ内)

例えば『スズメに対する「かわいい」の考察』『火山灰入りコンクリートの研究―遥か昔の“ローマンコンクリート”を再現できるのか―』『安息角と静止摩擦係数,粒径の関係』など、生徒が設定したテーマの例を少し覗いてみるだけでも、非常に興味深いものばかり。そして何より、生徒一人ひとりの自由な発想が印象的です。

このように、生徒がそれぞれ独自の視点をもって自由にテーマ設定ができるのはなぜでしょうか。

「良い問い」の条件と、先生が行えるサポートとは?

“Kobeプロジェクト”では、生徒一人ひとりが自分自身で課題を設定し、探究を進めていくことが求められます。そのテーマを見てみると、ジャンルは幅広く、そして生徒自身の興味関心がはっきりと表れていることがわかります。

そこには、課題設定における同校の指導と、先生のサポートが重要な要素を持っていることがわかりました。

山本先生:

問いの立て方についての講義で、「良い問いとは何か」というのも伝えます。

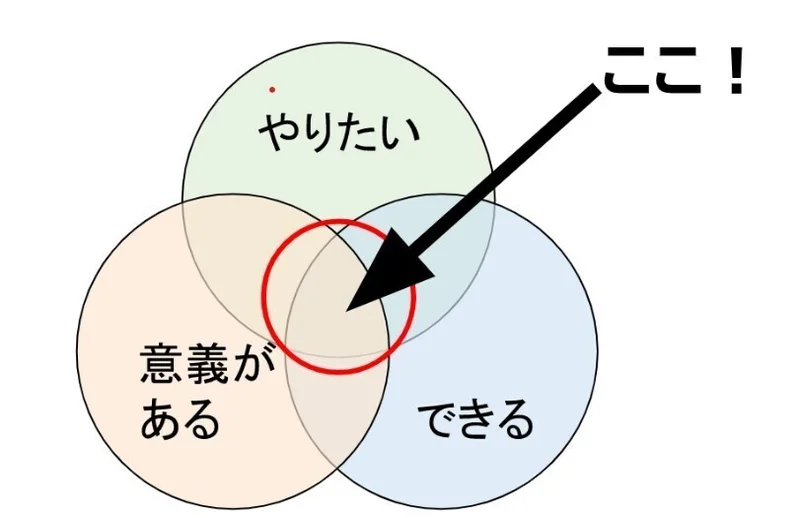

私たちの考える最も良い問いとは、「やりたいこと」「意義があること」そして「できること」の3つの条件が揃ったもの。

ここで我々教師が一番大事にしているのが、生徒が「やりたい」とか「好きだ」と思えることから課題として設定し、それを探究していけるようにサポートをすることです。そのために、一人ひとりの生徒とできるだけ「個別具体的」に関わることを学校全体で意識しています。

そこで実施していることの一つが「ゼミ活動」です。

生徒が決めたテーマを基に、各ゼミに振り分けています。それぞれのゼミは、3~6年生が学年を超えて編成されています。先生一人当たり受け持つ生徒が16人程度なので、生徒と個別にじっくりと向き合うことができます。また、上級生が下級生に「それはこうしたほうがええやろ」というようなアドバイスをする場面もありますね。

生徒自身の興味があること、やりたいことでなければ、探究そのものを楽しむことが難しくなってしまうこともあります。だからこそ同校では、生徒自身の興味や関心を大切にしているのですね。

山本先生:

そしてもう一つ、普段から大切にしているのが、生徒が先生に対して「自分はこれが好き」と自然に言える関係性を築き上げるということですね。

本当に好きなことがあっても、生徒自身で気づかなかったり無意識に制限をかけてしまっていたりする。会話をする中でそれらを見出し、制限を取り払えるよう生徒の背中を押してあげることこそ、我々先生の役目だと私は考えています。

実際、探究テーマに悩んでいたある生徒がいたのですが、「好きなことはある?」と問うたところ、「実は麻雀が好きで……」と返ってきたんです。彼は普段から科学の本をよく読んでいたのですが、科学関連の事柄をテーマに選ぶのはしっくりときていなかったようで。結局、彼はこの会話をきっかけに『麻雀における立直後の暗槓の裁定』をテーマに設定し、各麻雀団体のルールブックを比較・類型化することで、自分も納得いく形で研究を進めていきました。

先生がサポートとして一人ひとりと個別に向き合うことを大切にしてきた結果、生徒が良い問いを設定でき、楽しみながら探究のサイクルを回していけるようになった実例でした。

失敗してもいい。やりたいことを一生懸命やれたなら。

神戸大学附属中等教育学校における探究学習の取り組みから、「WW型問題解決モデル」のSTEP2についてのヒントがいくつも見つかりました。

同校において、探究的な学び全体で大切にしていることとは何なのでしょうか。山本先生は次のように語ります。

山本先生:

探究そのものの目標をどこに置くかというのが、とても重要だと考えています。

“Kobeプロジェクト”のような課題研究をはじめ、探究活動全般に当てはまることですが、研究の成功をゴールとしてしまったり、あるいは総合型選抜で使えるような研究を目指してしまったりすると、生徒はどうしても気負ってしまいますよね。

我々は、そこに目標を置くのではなく、生徒がやりたいことに一生懸命取り組めること自体を目標としています。だから、何をしてもいいし、失敗したっていい。生徒がやりたいことに思いきり向き合えて、我々も一緒に悩みながら歩んで行けるなら、それが一番です。

成果をより深めるためにも、目標を探究の過程に置くことで生徒が気負うことなく取り組むことができます。だからこそいい成果も生まれるという好循環が生まれるといえます。これこそが、WW型問題解決モデルのSTEP2を一つずつクリアしていくことにもつながるのではないでしょうか。

<佐藤真久先生からのコメント>

山本先生が強調なさっているように、探究活動には「問いの見つけ方」「課題設定」がとても重要になります。生徒自身の興味関心を大切にしつつも、探究を深める「問いの見つけ方」「課題設定」は、そう簡単ではありません。問いを見つけ、課題を設定することは、筋道立てて考えるという「論理的思考」だけでは不十分です。自身の考えや捉え方が完全ではないからこそ、自身の思考さえも批判的に捉えること(批判的思考)が重要になります。

直面している事象や取組にはどのような意味合いがあるのか(意味)、どのような目的があるのか(目的)、どのような考え方に基づいているのか(理由)、前提としている背景には何があるのか(前提)、経験から考えられることは何か(推論)、どの程度確からしさがあるのか(真偽)、考えるにあたっての根拠は何か(根拠)、異なる事例はあるのか(反例)などの「批判的思考」を活かして、自身の問いをつくっていくことが重要になります。

課題を設定できたら、地域調査などの調査計画を立ててみましょう。調査を行うことを通して、その課題を整理・分析し、課題を改めて検証することが、課題を発見することにつながります。

コメント:佐藤真久(東京都市大学大学院 環境情報学研究科 教授)

総括

本記事では、神戸大学附属中等教育学校の山本拓弥先生からお話を伺ったことを参考に、「WW型問題解決モデル」におけるSTEP2に関連した課題発見の実践例についてまとめてまいりました。

探究において課題の設定は非常に重要でありますが、冒頭でも述べた通り、つまずきやすいステップであるとも言えます。

その点、同校においては、探究の基礎そのものをまずは身につけつつ、「問い」そのものについてもしっかり学んでいることが印象的です。だからこそ、生徒一人ひとりがそれぞれ本当に探究したい課題をテーマとして設定できているのだと分かりました。

ぜひ今回の例を参考にしてみてはいかがでしょうか。

執筆:佐瀬友香(THINK TANQ編集部)