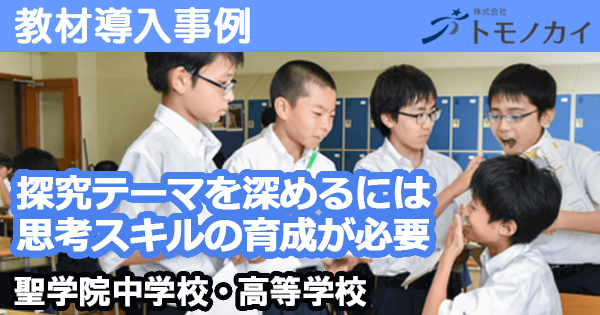

高校新学習指導要領に設けられた「総合的な探究の時間」。2022年度からの学年進行でのスタートに先駆けて、今年度から各地で先行実施が始まっています。探究というキーワードが浸透する一方で、実施にあたり不安の声も少なくありません。そこで、聖学院中学・高等学校での探究の取り組みについて、ご紹介します。

(以下、2019年7月22日付け日本教育新聞の掲載記事を記載)

育てたい資質・能力から、全体のストーリーを意識して行事をつなげていく

東京・北区にある私立聖学院中学校高等学校は、「他者のために生きる将来の日本および国際社会に貢献する人間を育成する」を目指したい生徒像とし、育てたい資質・能力を8つにまとめ、探究活動を軸にした改革を進めている。

目指したい生徒像、及び育てたい資質・能力は、一度全教職員で集まって、ゼロからブレストし直してまとめた。教職員全員で集まって話し合ったことで、全員で共通認識が生まれ、進むべき道がより明確になったことは大きかったようだ。育てたい資質・能力を育むためにどのような経験が必要なのか、言語化していることも特徴だ。

「自身と他者の関係性を創る経験」→ 「社会や自然に興味を持つ経験」→「探究スキルを磨く経験」といったように、順序だてて積ませたい経験を明確にしたことで、乱立していた行事も、一貫したストーリーで繋ぎ合わせることができた。これにより、中高6年間で一貫性をもって目指すべき力を育てていく体制を整えていったという。

また、同校の行事や希望制の研修の中にはユニークなものも存在する。そのうちのひとつが希望制で12月に実施している「タイ研修旅行」だ。タイ北部の孤児院を訪れ、現地の少数民族の子どもたちと交流を行う。日本とは全く異なる環境の中、「言葉の壁」を越えて活動することによる学びもさることながら、2年前から生徒たちが「より深い学びに到達できるよう」にとの願いを込めて、帰国後の論文作成を課題とした。

論文作成にチャレンジすることで見えてきた課題

実際に論文作成に取り組んでみると、テーマを絞り込むことはできても、そこから先の探究すべき課題へと、問いを育てることが難しかったという。

「情報を検索しても、目当ての情報になかなか辿り着けない。必要な情報の見極めも難しく、事実と解釈を混同してしまったり。データやグラフを読み取れない生徒もいました。そのうち疲れてしまい、自分で探究テーマや問いを立てるところに到達できない生徒もいました」と悩みを振り返るのは、高等部長の伊藤教諭だ。こういったことは、多くの学校でも悩みとしてあるのではないだろうか。

一方で、“書く”という行為をさせたことで、プレゼンさせるだけでは見えてこない、課題が発見できたことは収穫だったという。また、論文制作にあたって、生徒指導の負荷の大きさも見逃せない。

伊藤教諭は、30名を超える生徒の論文指導に1対1で向き合ってきた中で、指導にあたり『切り口』を意識した指導が有効だということに気付いた。「情報を構造的に捉えて、『切り口』を意識して整理していく考え方を持っていることは非常に有益です。指導が楽になるとともに、生徒の文章の質もあがりました」

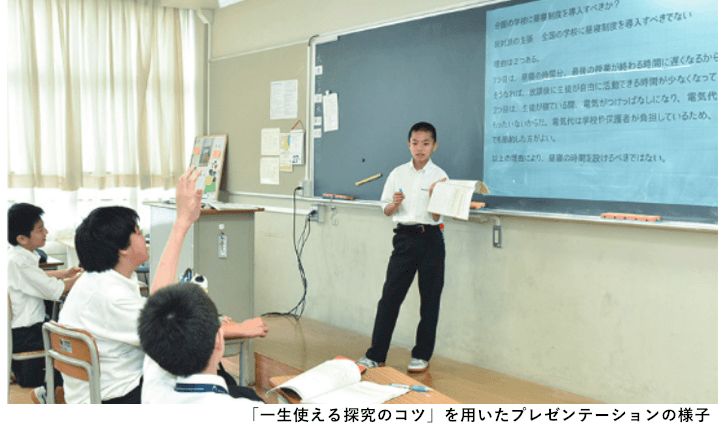

そこで、このような基礎となる思考スキルを身につけさせるためにも、ワーク演習形式で鍛えられるトモノカイの『一生使える探究のコツ 思考の手引き』を中学生から導入することにした。

早い段階から思考スキルを

豊かな探究を行うには基礎的な思考スキル育成が必要だと考え、同校では中学段階から同教材を用いて思考スキルの育成を行うことにした。

教材内容の一例を挙げると「仮説を立てる」というレッスンがある。「なぜ国内で取引されている輸入カボチャにニュージーランド産が多いのか?」を様々な資料やデータから原因について仮説を立てるというもの。4人1組のグループで考えさせていく。「こういった問題をこなしていくことで、効果的に思考スキルを育て、より深い学びが生まれる探究活動につなげていきたい」と伊藤教諭は意気込む。